本来の土木

「土中環境」を健全にし、自然に対して愛情と畏敬をもって対話する、これからの土木。

土中環境とは何か?

「土中環境のことを土壌環境と言ったり、土中環境の改善を土壌改良という言葉に置き換える人がいるのですが、まったく違うんですよ」。

土中環境という言葉の生みの親である高田宏臣さんは、この意味の本質は、真砂土や黒土、良い土壌や悪い土壌という成分分析で土を見るのではなく、見えない土の中の状態への視点、土の中の環境の捉え方だと解説する。

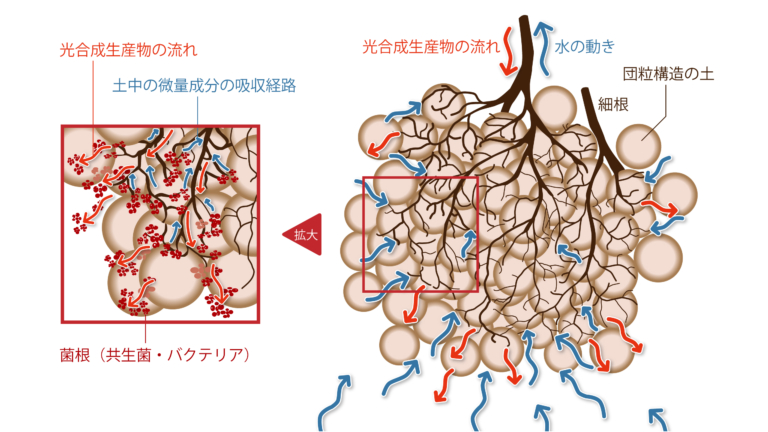

例えば森の樹木の下の土の中では、菌根たちと根がつながり、膨大な菌糸のネットワークを形成しながら土の団粒(だんりゅう)構造をつくっている。このネットワークは、菌根と樹木で栄養を受け渡し合うと同時に、水と空気を上下に行き来させながら、土中の通気浸透環境を保っている。樹木のうろを棲家とするクマやリス、樹皮や葉を食べにくるシカ、根の周囲の空洞を行き来するモグラやネズミ、昆虫たちから微生物まで、さまざまな生命体が協働でつくりあげる土中環境の健やかさは、環境の健やかさを育てるもの。人間の身体のすみずみまで毛細血管が行き渡り、多様な微生物に助けられながら「恒常性」を保とうとする状態にも似ていると高田さんは考えている。

大きな木も枝葉や幹だけでなく、根元からその土中へと、高田さんの視点は常に、土の中の水と空気がどのように流れているかをフォーカスしている。写真:高田 宏臣

細根と菌根の図

では土の中の水と空気の流れという見えない世界の健やかさを、高田さんはどのように判断しているのだろうか? そしてそれらが滞るとどのような環境上の問題が起きるのだろう?

環境調査のために各地を訪れると、高田さんは山や丘、谷、川などの地形をみながら、土中で水がどこに集まろうとして、どの方向に動いているかをまず把握する。依頼を受けた範囲を超えて、周辺の山から河川、海まで含めて大きく俯瞰する場合も多い。その上で、樹木、草花、幹の様子や樹勢、岩にむす苔の状態や、地表の水の流れ方、谷や森を渡る風や湿度、土や水の匂いなど、五感をフル稼働させながら観察し、どこで水が滞っていたり、詰まったりしているかという、土中環境が悪化している箇所を読み取っていく。

例えば、雨が降った翌日の調査であれば、泥水によって斜面の草が倒れている場合がある。これは土中環境が悪化し土の団粒構造が崩れ、水と分離しにくい泥の状態(シルト)が、土中に雨水が浸透できないほど菌糸のネットワークを詰まらせているため、地表を泥水となって流れやすくなっていることを示している。このような見過ごしてしまいそうな小さな風景から、高田さんは土の状態を読み解いている。

また、大きなコナラやシイの幹にキクイムシなどの幼虫が入り、穴からフラス(木屑)がこぼれ落ちてナラ枯れやシイ枯れがおきそうになっていれば、根元の土を軽く移植ゴテで掘ってみて、表層土壌が乾燥しているかどうかを観察する。大木の根元なのに雨水が浸透せず、地表を流れる状態が続いているということは、土中の多孔質構造が壊れて、本来なら深部から水を吸い上げられるはずのコナラやシイの根が地表近くまで上がって不健康になり、樹液の流れが悪くなったためにキクイムシなどの幼虫が入りやすくなったことを示している。全国で起きているナラ枯れはカシノナガキクイムシなどが媒介するとされるが、大元は土中環境の悪化から見るべきだと高田さんは考えている。

水と空気の流れを滞らせる泥詰まりの多くは、コンクリート擁壁やコンクリート三面張りの用水路やU字溝の施工、大規模なものでは砂防ダムや治山ダム、トンネル掘削工事、高速道路や道路建設と、それに伴う残土置き場や作業道建設など、土中の水と空気の流れに対する配慮に欠けた現代の土木構造物によって、滞水して菌糸が後退し、土の団粒構造が崩壊して泥となり、雨が降って周辺に大量に泥水が流れることで引き起こされているのである。

高田さんの拠点のある千葉県のこんもりとした里山の森の中に散見されるナラ枯れ。小さな水路から大規模な建造物まで、土中の水の流れを妨げて森の健康状態を悪化させる要因はさまざまである。写真:松永 勉

土中環境を育む伝統智に学ぶ

土中環境を悪化させる一般的な土木工事の考え方を補い、環境を育む施工へとシフトするために、高田さんは「伝統智」に学ぶべきだと強調する。

「日本の土木は本来、紀元前2世紀ごろ書かれた中国の『淮南子(えなんじ)』の一説、”築土構木(ちくどこうぼく)”を語源とするように、徳の高い聖人が土を築き、木を構えて人々の暮らしの安寧を得ることを志した言葉に由来しています。7世紀前半に行基によって築かれた日本最古の溜め池と言われる、大阪・狭山市の狭山池をはじめ、各地に残る溜め池や古墳周辺の堀は、平野で耕作を行うために土中の水を集めながら活発に動かす水利事業につながっています。長野県と岐阜県にまたがる御嶽山をはじめとした山岳信仰の遥拝所へと築かれた石畳の道は、雨水が地表を流れずに土中へ浸透する装置になっています。

行基や空海を筆頭に、名のある仏門行者たちが、治水や集落の土木事業の指導をしてきた歴史には、雨水を排水させて土地を傷めるのではなく、浸透・涵養(かんよう)させることによって土地を育てる姿勢が貫かれています。土の中の水の動きを読み、木・土・石・落ち葉など周辺の自然にあるものを生かして土地と一体になる造作に組み替えながら、災害を治めてきた伝統智こそ日本が世界に誇るものです。僕は、数百年、長いものでは1000年以上経てもいまだに崩れず、美しい自然の風景と一体となった本来の土木を訪ね、そこに眠る伝統智から学び、さまざまな現代の現場に生かしているのです」。

溝やたて穴を掘って出た残土を落ち葉や藁と重ねてマウンドをつくる。写真:松永 勉

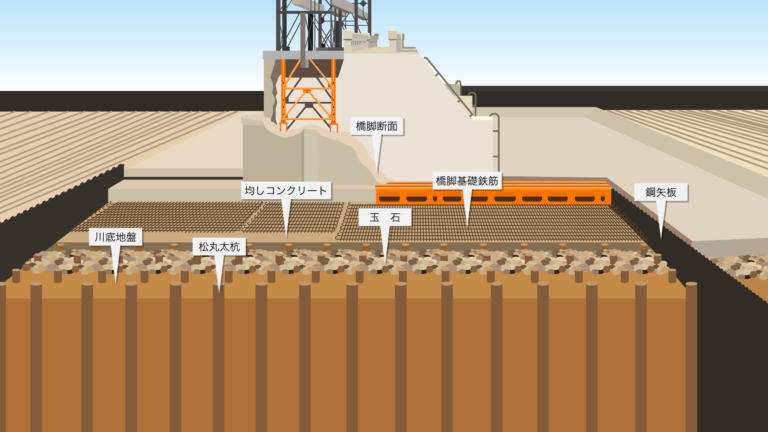

高田さんが視察して学んだ伝統智の好事例に、土木技師・青山士(あきら)(1878-1963)が手がけた信濃川大河津分水路(おおこうつぶんすいろ)の旧可動堰がある。越後平野では、大規模な新田開発が始まった江戸時代以降、度重なる氾濫による水害の克服が大きな課題だった。大雨で増した水を日本海側に流すため、明治期に国家事業として行われた分水路の建設は、1922年に一旦完成したものの、河床侵食が起きて自在堰そのものが陥没してしまう。この大規模な改修工事にあたったのが、26歳で中米のパナマ運河建設に唯一の日本人として携わった青山だった。青山は、大規模構造物である堰を重量で固定するのではなく、設置する川底に7~13メートルの松杭を大量に打ち、玉石とコンクリートを重ねて基礎に。下流は通気浸透が可能な根固めとして剪定枝を束ねて敷く「粗朶沈床(そだちんしょう)」と粘土と自然石を重ね、その上にコンクリートブロックを置いて、洗掘を防ぐように設計。伝統智と近代の土木技術を融合させることを試みたのである。

1931年大河津分水路の堰が完成。大量の松杭と石、湧き出しの上には粗朶沈床を設置する伝統的な治水工事の知恵によって、大規模な構造物を用いた土木工事でも川底の土中と流れの間では水と空気が行き来する通気浸透環境が保たれて、80年もの間、越後平野に実りをもたらしてきた。残念なことに旧可動堰は老朽化を理由に、2011年新たな可動堰につくり替えられている。

「土中の水の動きを妨げる新しい可動堰ができて、河口域の土砂堆積が加速し、大雨の水かさの増し方は激しくなりました。そのため、分水河口域の大規模な拡幅工事が必要になったのです。土中の水と空気の流れに対する配慮に欠けた、現代の土木構造物の盲点が、さらなる工事を必要とする状況を招いていると言えます。青山は環境と構造物を調和させながら人間の暮らしの利便性を追求しました。土中の水と空気の動きを要とする日本古来の土木の知恵は、これからの世界の環境問題を解決し、地球を救うほどの価値があるものだと思いますし、そこに学ぶ青山の姿勢を、僕は誇りに思っています」。

1931年の修復工事竣工以来80年間越後平野を守り続けてきた信濃川大河津分水可動堰の遺構が河岸に残る。

1931年竣工可動堰断面図。分水路左が上流部。地下に無数の松杭が打ち込まれ、その上に玉石とコンクリートを重ねている。松杭は現代の鋼管杭とは異なり、伏流水の湧きだしを妨げることがない。

伝統智を現代の環境再生に生かす

2022年6月、高田さんは千葉県いすみ市を流れる夷隅川沿いの個人所有の敷地で、伝統的な土木の知恵をいくつも取り入れながら環境再生の施工を行う「夷隅川プロジェクト」に着手した。ここでは初夏の長雨の後、造成地である土手斜面が高さ10メートル、幅13メートルにわたって大きく崩落。建物の竣工間際だった施主は、県の土木事務所による復旧工事同意書に一度はサインをしたものの、単に重量負荷をかけて、人工的にかためるだけで土地を傷める可能性のある一般的な土木工事のあり方に疑問を持ち、高田さんに現地調査を依頼したのだった。

“子どもたちが安心して過ごせる川の環境を未来に残したい”という施主の強い思いに共感した高田さんは、自然と調和する復旧工事の新たな選択肢を社会に示そうと決意した。

夷隅川プロジェクト、崩落直後の斜面。写真:高田造園設計事務所

「崩れた斜面の土砂は、狭山池の堤のように川に自然に堆積した箇所に落ち葉と層状に重ねる敷葉工法で河川敷地側に中州をつくりました。大河津分水路のように斜面と河川のきわには焼き杭を深く打ち込んで水の湧き出しを回復させて、その上に枝粗朶沈床と炭化させた丸太と杭で井桁を組み、土中の通気浸透環境を整えながら地形を安定させるように仕向けています。さらに、戦後まで各地の護岸として見られた竹蛇籠(じゃかご)を設置しました。僕がSNSでこの現場の施工の様子を発信すると、重機や既存の建材を使わない、ヒューマンスケールの土木工事を学びに来たいと全国から有志が次々と集まって来るようになったんですよ。僕は学びに来た若い人たちに言うんです。これからやろうとしている仕事は世界を救うよ。そのくらいの価値があるんだよって」。

崩壊した斜面を環境土木で施工して安定した地形に。河口に近く、潮の干満の差に影響を受けるため、焼杭と焼いた太鼓材で4段の枝粗朶沈床を施工。敷地内の中州は、水勢を緩和し、河岸の洗掘を防ぐ役割もある。撮影時は干潮時。写真:松永 勉

枝粗朶沈床。さまざまな高木の剪定枝を束ね、焼いた太鼓材で組んだ井桁の中に絡ませながらぎっしりと敷き、水没する川底や斜面の湧き出しを保つ。写真:松永 勉

伝統的な治水護岸構造物のひとつ「竹蛇籠」。円筒形に編んだ竹籠に川岸などの自然石を詰め、地形に沿わせて設置する。不織布の泥こしがついた鉄線の角形ふとん籠が、護岸や根固めに多く使われるが、川底はじめ土中からの湧き出しを妨げると高田さんは指摘する。写真:松永 勉

持続可能な自然を育む「環境土木」の可能性

自然が自然なりに安定して、生物にも人間にも心地よく、美しい環境を育てていくように仕向ける伝統智を生かした土木に、高田さんは大きな可能性を感じている。使う資材も周辺の里山から切り出す丸太、杭、竹、剪定枝や落ち葉、現場周辺のグリ石や藁など、自然と一体になって循環するものばかりで、経年劣化して廃棄する問題もない。本質的に持続可能なのだ。

高田さんは、このような土木を「環境土木」として位置づけ、日本だけでなく世界の災害対策のひとつの選択肢として社会で実装されるために、技能や施工方法を広めるべく、「一般社団法人環境土木研究所」を2022年6月設立した。

2尺から5尺まで、時に6尺、7尺と、何百本もの焼き杭をストックし、さまざまな現場で使っている。写真:松永 勉

やわらかいポーラス竹炭ともみ殻燻炭は欠かせない資材。竹炭は地元のNPO法人いすみ竹炭研究会が、竹林の環境整備をしながら生産しているもの。写真:松永 勉

「災害が起きると、行政はすぐにコンクリートや既存の建材で固める選択肢を取ろうとします。例えば土砂災害が山林で起きたら、砂防ダムをつくる復旧工事が提案されるでしょう。でも新たな砂防ダムが環境を傷めて、次の災害を誘発する状況を生み出していることも多いのです。現状復帰ありきではなく、災害をきっかけに環境荒廃の原因を調べ、より良い環境へと育てていこうとした伝統的な自然の読み解き方、向き合い方を戦後に失ってしまったのは本当にもったいないことです。

日本の物理学者で、数多くの随筆を残した寺田寅彦(1878年~1935年)は『日本人の自然観』の中で、”(日本人は)自然の充分な恩恵を甘受すると同時に自然に対する反逆を断念し、自然に順応するための経験的知識を集収し蓄積することをつとめて来た。この民族的な知恵もたしかに一種のワイスハイト(ドイツ語で知恵の意)であり学問である”と記しました。自然から発見し、自然を体感し、それをもとに改善を実践して得られる確信ほど、大切なものはないと思います」。

高田さんが指導する環境改善ワークショップには、地域の住民だけでなく、移住を希望する若者や、全国各地から環境改善を学び生業とするため、林業家、造園家をはじめとする人々が集まる。写真:松永 勉

夷隅川プロジェクトでは、崖下から川底にかけて水と空気の流れをまず改善。夏から秋にかけて豪雨や台風が到来しても、直角に崩落した斜面は崩れず、土中を水と空気が活発に動くようになり、草が生えて安定してきた。水が湧き出した杭の周辺はうなぎの稚魚や小魚が集まり、カワセミも翔び交うなど、生物の多様性の回復には目を見張るほどだ。高田さんにとって、手がけた現場の環境が、確実に心地よく美しく安全なものに変化していることは、何よりの証なのだ。

自然に対して愛情と畏敬を持って環境の改善を行えているか。そして目の前の自然がそれに応えて真理を語ってくれているか。私たちはそのことにもっと五感を使って向き合うべきなのかもしれない。

崩落から4ヶ月が経過した崖には草木が根を張り、自然が回復してきている。右側斜面は河岸から上部までの道を付け直し、マウンドをつくり、土地の涵養力を高める高木をはじめとする苗木を植えた。写真:松永 勉

協力

高田造園設計事務所

Secret Break

さと結い

全国からの依頼を受け、環境悪化の根本的な原因を調査し、行政や地域団体に土中環境の視点を共有し、環境再生の道筋を指導している。写真:松永 勉

<高田 宏臣プロフィール>

NPO法人地球守代表理事。一般社団法人環境土木研究所代表理事。株式会社高田造園設計事務所代表。1969年千葉県生まれ。土中の水と空気の流れに配慮した、現代忘れ去られた伝統智に基づく土木造作に学ぶ「環境土木」による環境再生を実証、提唱している。土中環境の健全化、水と空気の健全な循環の視点から、山林、里山、災害地で、行政や地域団体と共に、環境改善と再生の計画提案、技術指導のほか、環境調査や講座開催を行う。

主な著書に『土中環境』(建築資料研究社)『よくわかる土中環境』(PARCO出版)『これからの雑木の庭』(主婦の友社)、共著に地球守の自然読本シリーズ、他。